【探究への道 第51回】内野真秀先生(富士市立高等学校)

新しい時代を主体的に生き抜くための力を育成する

内野真秀先生

この記事から分かること

-

探究を文化として捉え、自律する学習者を育む教育

-

「本物との出会い」と対話を重視した学びの場の構築

-

自ら考え、表現する力を育てる探究のプロセス

教育コンセプトを基に「自律する若者」を育む

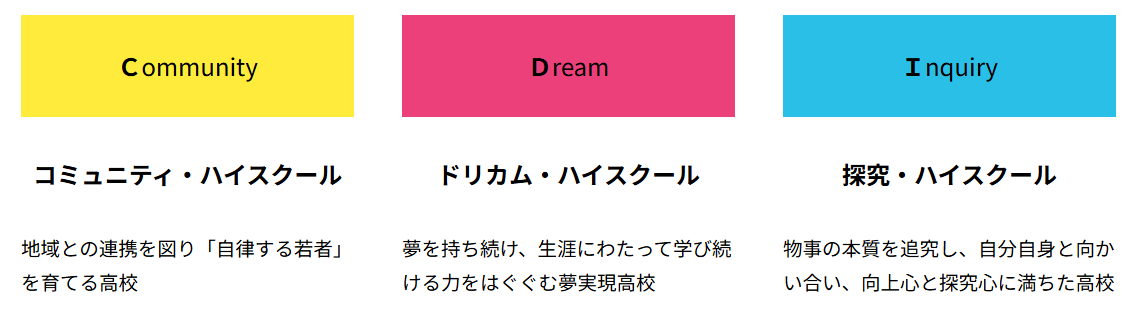

本校は、総合探究科・ビジネス探究科・スポーツ探究科、すべての学科に「探究」の名を冠しています。「CDI(コミュニティ・ドリカム・インクワイアリー)」を教育コンセプトとしており、「探究」という言葉が授業科目ではなく、文化としての意味をもっています。

▲教育コンセプト(同校ホームページより)

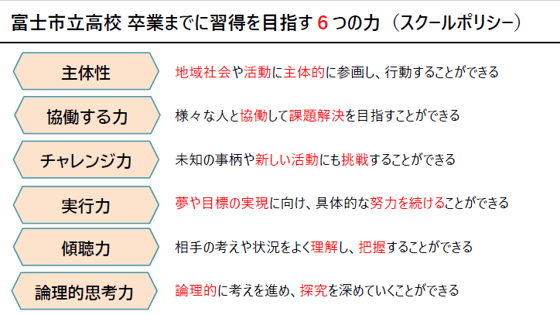

本校が目指す生徒の将来像は、「自律する若者」です。従来のやり方にとらわれるのではなく、社会や自らの未来に期待を抱きながらも、本校での経験を通してまだ見ぬ自分と出会ってほしいと願っており、その土台が探究だと考えています。本校の探究学習は、5単元「序・論・活・究・夢」で構成されています。単元を進めるごとに、探究の対象は社会事象から自己へと次第にフォーカスされていく点がポイントであり、社会との向き合い方を通して自己と社会をつなぐ姿勢を養います。また、その手段として6つのスクール・ポリシーを定めています。

▲6つのスクール・ポリシー

社会とつながり、自分の未来を描く

本校は「本物との出会い」と「対話」を重視しています。学ぶフィールドは多様で、県内外の大学や企業だけでなく、海外の現場にも赴きます。2年次の第3単元「活」の探究学習では、臨時の富士市市役所職員として、富士市を教材に当事者の声を聞き、政策提案を行います。市役所職員や大学教授、企業の方から真剣なフィードバックを受け、自らの課題を理解し、改善につなげます。本物の熱意をもつ他者との関係性の中で、新たな解を見出す機会を多く設けています。

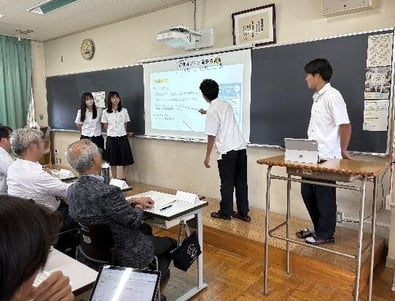

▲第3単元の授業の様子。オンラインメンタリングを通して卒業生とも交流している。

▲同じく第3単元の最終発表の様子。

いかに自らの言葉で語ることができるかに挑戦しながら探究を進めていき、最終単元の第5単元「夢」の「自分スピーチ」では、自分の過去・現在から未来を語ります。未来を力強く語るためには、「自分の経験や思考には価値がある」という自信がエンジンとなります。そのエンジンを大きくするために、第4単元「究」の「テーマ探究」では、「クエスチョンノック」と名付けた質問合戦を実施。この活動を通して、生徒は「なぜ自分はこのテーマで探究をしているのか」「自身で感じていることは何なのか」「何を考え、何を考えたことがないのか」などを掘り起こしていきます。

「テーマ探究」のような学びは反証可能性や根拠の提示などが求められます。しかし、本校では根本に関係性の中から自ら判断するという意味の「自律」があります。この意識がリサーチをインクワイアリーに変えていくのだと考えています。2,000字のレポートとプレゼン発表をゴールとしていますが、教員間では「生徒が『探究した結果、〇〇までは分かったけれど、そしたら△△が...』と、分からないことへの葛藤を発表しても、それも探究だよね」という会話がありました。結果的には多くの生徒がいきいきとした表情でプレゼンしていた姿が印象的でした。

▲第4単元「究」の「テーマ探究」のプレゼン発表の様子。

▲第5単元「夢」の「自分スピーチ」の代表生徒は全校生徒の前で発表を行った。

楽しさを積み重ねる学びの場

私は探究をコンテンツではなく、マインドとして捉えています。だからこそ、教えること以上に、環境やプロセスを生徒と共有することに意味があると感じています。学ぶことはときとして楽ではないかもしれませんが、楽しさにあふれています。私もまだまだ楽しさを積み重ねている途中です。だからこそ本校の職員や生徒、そしてみなさまのお力を拝借しながら、これからも一緒に学びを育んでいけたら幸いです。いつでも本校にお越しください。探究を超えて学び合いましょう!