【探究への道 第40回】長谷川 誠先生(大阪夕陽丘学園高等学校)

自律した学習者の育成を目指して

.jpg?width=372&height=205&name=%E9%95%B7%E8%B0%B7%E5%B7%9D%E5%85%88%E7%94%9F%20(1).jpg)

長谷川 誠先生

この記事から分かること

-

自律した学習者を育てるための探究のデザイン

-

教科を越えてチームで作る、段階的に学びを進める探究授業

-

楽しみながら自走する生徒を育てるために不可欠な教員のマインド

自分の人生をDECORATEする力をはぐくむ探究

本校は、大阪の天王寺区にある創立85年を迎えた男女共学の私立高校です。大阪の中心地であるなんばから歩ける距離にあり、校舎からは、通天閣やあべのハルカスが見えます。近年は非認知能力の育成に力を入れるため、探究型学習などさまざまな取り組みにチャレンジしています。

本校の育てたい生徒像に、「自律した学習者」というものがあります。探究型学習においても、その生徒像の育成をゴールにしており、自己理解や他者理解を通した内省を繰り返して、「Dialogue(対話する姿勢)」「Empathy(共感的な姿勢)」「Contribution(貢献的な姿勢)」「Open-mind(受容的な姿勢)」「Reflection(振り返る力)」「Analyzation(分析する力)」「Trial(挑む力)」「Empowerment(自らを高める力)」を育成し、自分自身の人生をDECORATEしていける生徒になってほしいと考えています。

冒険の一歩目を後押し

これからの時代は、正解のない問いに対し、自分らしくワクワクしながら向き合っていく力が必要です。そのために探究型学習では、多様な意見に触れ、自分の考えを発信し、夢中になれる学びを重視しています。そのためにはまず「自分自身がどういう人なのか」を理解することが重要です。自分自身は何が得意・不得意で、どのような大人になりたいのか、社会にどのように貢献しようとしているのか。加えて、「とにかくやってみよう」というマインドセットをもつことも大事だと思っています。

例えばマンガやアニメのヒーローを思い浮かべてみると、最初は何の変哲もない普通の人だったのに、ある日をきっかけに冒険に出る決断をし、仲間を作り、最初は小さな壁(敵)を乗り越え、経験値を増やし、最後には大きな壁(ラスボス)を乗り越え、レベルアップしていきます。まさにこれは人生も同じで、これからヒーローになる生徒が冒険の一歩目を踏み出すその背中を押せるのが探究活動だと思っています。

教科を越えチームで作る探究授業

本校の探究型学習は、担任主導ではなく、他教科同様にチームを組んで、探究学習担当の教員が授業を行います。既存のテキストやワークブックなどは使わず、その年度の生徒の様子などを見ながら、ワークを柔軟に設計していきます。そのため授業前日に、「やっぱりこっちにしよう!」と、授業スライドを入れ替えることもしばしばです。

学年ごとに進化する探究テーマ

また、学年ごとにテーマがあり、1年次のテーマは“What can I do?”です。個人活動やチーム活動を繰り返して、自己理解を深めます。身近な社会を知るために企業の方を招いて一緒に授業をしたり、自分の学びをロゴにして自由に缶バッジを作成したりしたこともあります。2年次になると、テーマは“What can we do?”に進化し、チームでやることの大切さや、社会で求められていることなどを学びます。

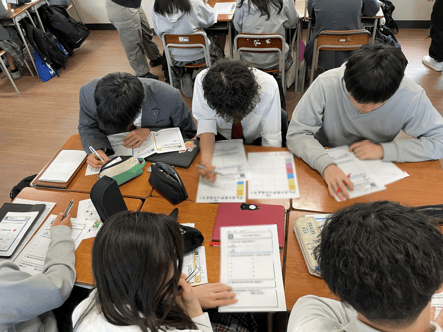

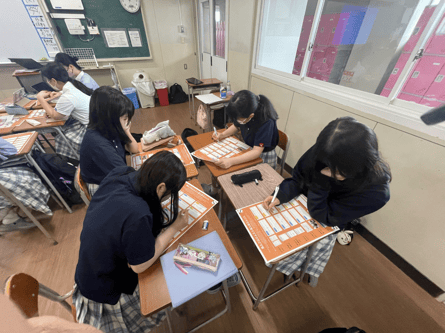

▲専用のワークシートをもとに、自己分析を深める様子

2年次には研修旅行があるため、それも含めた年間プログラムとして設計しています。今年度は、研修旅行先の沖縄県の14企業と連携し、生徒は企業と一緒にビジネスのアイデアを考え、実際に商品を開発・販売し、結果を元に社長にプレゼンテーションを行いました。現地に行ったからこそ、大きな経験値を得られたと思います。

3年次になると、 “Who am I?”をテーマとして、これまでの探究型学習をまとめ、改めて自分自身と向き合っていきます。幼少期から今までを振り返ってみたり、雑誌や新聞紙でコラージュを作ったり、お面を作って本当の自分と向き合ったり。作品にこだわりをもって自分をどう表現するかを考えてもらう活動を取り入れたこともあります。

教員もワクワクしながら伴走

探究型学習を推進するうえで大切なのは、自分たち教員もワクワクすることだと思います。 「探究」という言葉は、教育関係者の中では当たり前になりましたが、保護者の中ではまだまだ認知が低いはず。その中で、生徒と一緒にどのようなことができれば、受け入れられ、認知されていくのか、毎日考えては、本当に悩んでいます。 ただ、いえることは、生徒の心に灯をともすことができれば、生徒は自走していきます。そのためにも、まずはわれわれ教員がワクワクわくわくしないと。先生が楽しんでいたら、生徒も楽しみながら探究することができるはず。生徒が走り出したら、私たち教員はしっかりと伴走するだけです。

先生、生徒、みんなで、ワクワクする冒険の旅にどんどん出ていきましょう!

大阪夕陽丘学園高等学校

https://www.oyg.ed.jp/