学習指導要領の改訂により、「生きる力」や「学びに向かう力」など、さまざまな非認知能力の育成が求められています。これに伴い、学習評価も3つの観点((1)知識・技能、(2)思考力・判断力・表現力等、(3)主体的に学習に取り組む態度)で行うことになりました。

一方で、非認知能力の育成と評価に苦慮されている先生は少なくありません。そこでIGSは、各分野の有識者のお力をお借りし、2日間にわたって「学習者のための評価」に必要となる視点や環境、アプローチとともに具体的な方策について整理するフォーラムを開催しました。

第1部:<基調講演>脳から Well-being を育むポイントを覗いてみる

青砥瑞人様(応用神経科学者、株式会社DAncing Einstein 代表)

子どもたちに関わる教員、保護者、200名以上が一堂に会した本フォーラム。基調講演に登壇したのは、応用神経科学者で、神経科学を教育現場や企業とコネクトし、人の成長やウェルビーイングのヒントを与える(株)DAncing Einstein代表の青砥瑞人さんです。冒頭、人間の脳は入ってきた情報の何%を情報処理できているかというクイズが投げかけられ、1/1000程度という驚きの正解が明かされました。我々が注意を向けられる対象はかなり限られると同時に、どこに注意を向けるかを選択できるという脳の特徴を紹介し、「自分の注意を、ネガティブなところではなくポジティブなところに向けるよう意識することが、幸福な状態=ウェルビーイングのために非常に重要」と力を込めました。

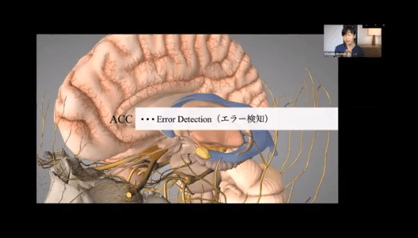

その重要性を裏付けるものとして紹介したのは、脳の前帯状皮質という部位に備わる「エラー検知」の機能。生存確率を高めるために必要な機能ですが、脳はもともと粗探しが得意であるとし、「教育現場でも自然と意識が向いてしまうのが足りていない部分で、そこを指摘することが指導になってしまっているケースが非常に多い。それでは、子どもの脳には自分ができていないところばかりが刻まれます。それで自己肯定感が持てるようになるわけがありません」と力説しました。強みに意識を向けさせる具体策の例として挙げたのは、アメリカの小学校で使用されているワークシート。I can…(私は〜ができる)を3つ書いた後に、I can’t…(私は〜ができない)を1つ書くもので、最後に「でも、私はできるようになるまでトライし続けます!」というメッセージが印刷されているものです。

次に、「自分は成長できる、変われるということを理解するために、その情報を脳に書き込んでいく作業が必要である」という、スタンフォード大学のキャロル・S・ドゥエック心理学部教授が提唱する考え方を紹介しました。「『できなかったけれど、できるようになった』『失敗したし、つらいこともあったけれど、できるようになった』という、前後の状態を同時に想起させて学習させる『メタ認知』によって、自己成長感、自己肯定感が育まれ、自分にOKを出せるようになる」と解説し、何かを極める人はこうした感覚を積み上げていると分析。サッカーの長友佑都選手の言葉「他人が気づかないような小さな成長にも自分で気がついて小さな幸せを積み重ねることが大切」を引用し、子ども自身が自分の成長を感じ取っていける力をつけさせることが、成長のベクトルと幸せのベクトルを合わせていくことになるとまとめました。

また、自分で考えて行動するための大前提となる、心理的安全状態の重要性に言及。ストレスが過剰な状態では前頭前野と呼ばれる部位が機能しなくなり、意識的に注意を向けることができなくなると述べ、怒鳴りつけたりすることが思考停止状態を引き起こし、バッドサイクルを生み出すと指摘しました。そして、教育者は心理的安全状態を整えることが大事であると同時に、それがゴールではないとも強調。「ストレスに対面して危険な状態になるのは自然現象で、悪いことではなく、そこから自分で心理的安全状態に持っていける力をつけてあげることがゴール」と述べました。

最後に、「『幸せな子』を育てるのではなく、どんな境遇に置かれても『幸せになれる子』を育てたい」という美智子上皇后の言葉に触れ、「幸せというもののしくみを紐解けば紐解くほど、自分自身で自律的に幸せを見つけていく作業が非常に重要だと感じる。そこに寄り添う教育が大変重要になっていく」と総括しました。

第2部:自律した学習者を育てるドルトンプランに基づく教育

荒木貴之先生(ドルトン東京学園中等部・高等部 校長)

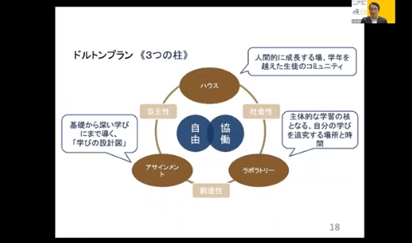

第二部では、ドルトン東京学園中等部・高等部校長の荒木貴之先生が登壇。学習者中心の教育アプローチであるドルトンプランを実践する同校の評価の方針、設計実践改善、生徒への関わり方などについて講演を行いました。ドルトンプランは世界7大教育法の1つで、自由と協働を掲げ、3つの柱に、ハウス(複数の学年で形成されるコミュニティ)、アサインメント(意欲を高め、学びを深めるための仕組み)、ラボラトリー(自分で計画した学びを実践するための場所と時間)があります。

「今、ドルトン東京学園で行っているのは、現代のテクノロジーや校舎という設えで、いかに個別最適化を実現できるのかということ」と切り出した荒木先生は、実践例として、生徒が自分の興味関心に基づいて、起業、気象予報、など140ものテーマから選べる「ラボ」という活動や、校舎中央に設置され、授業中でも自由に出入りできる「ラーニングコモンズ」という図書室などを挙げました。

ICTについては、「去年の4月にZoomを通じて着任の挨拶をしたところ、その日のうちに生徒数人から『よろしくお願いします』というメッセージがマイクロソフトのチームスを通じて直接届き、時代は変わったなと感じた」というエピソードに触れ、ICTを活用して外部の企業や他校と連携したり、オンラインでフェスを行ったりしていることを紹介。「テクノロジーを、良いコミュニティをつくるために用いてほしい」と力を込めました。不登校の生徒や、チャットなら発言しやすい生徒もいるとし、「今後は、リアルな授業とオンライン授業、どちらの良さも融合したハイブリッドで教育環境を作っていきたい」と展望を語りました。

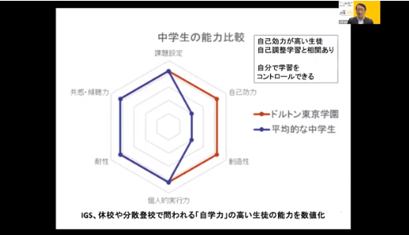

同校はIGSの「Ai GROW」を採用しており、2年前に中学1年生約140名が受検した際には、一般的な学校に比較して自己効力と創造性が高いということで新聞記事にも取り上げられました。中学3年生になった生徒たちが受検した結果、とりわけ成長したコンピテンシーが、疑う力、論理的思考、創造性、課題設定、決断力、耐性、自己効力、個人的実行力、柔軟性、地球市民であったことを踏まえ、「成長の因果関係について、まだ一対一対応はできていないが、すべての教育活動をドルトンプランに基づいて行っていることが、このような結果に結びついたのではないか」と分析しました。

第3部:個人の学習歴を重視した人材採用

正岡晴恵様(三井住友信託銀行 人事部 採用チーム長)

第三部では、三井住友信託銀行人事部採用チーム長の正岡晴恵さんが登壇。テーマは、個人の学習力を重視した人材採用です。正岡さんは、「デジタルイノベーションや、チャレンジングなことをやってみようとする人、ちょっと変わった経歴を持った方などもかなり採用したい」と、多様性を重視する採用方針を紹介。理由として、「複雑化し、不確実性も高まっている中で、今まで『良い』とされてきた人材だけでは、未来を担っていただけるような経営人材を育てていけない」ことを挙げました。

採用においては適性検査を補助的なツールとして活用し、事前のインターンシップや採用面接における対話などで、その人となりを確認することを重視していると語りました。一番大事なのは何がやりたいかであるとして、「そのために場所を選ぶのが就職活動。『就社活動』になってしまうと採用担当者から見抜かれてしまう」と指摘しました。また、「学生は大学時代だけの自分を分析してアピールしようとするが、もっと自分を振り返り、幼稚園ぐらいまでさかのぼって分析してみると、意外な強みや向き不向きが明らかになったりする」と述べました。

自己分析をするタイミングとしては、他人と自分との違いを意識し、自分に興味を持つ中学高校時代がチャンスだとして、「両親、学校や塾の先生など周りの人に、自分の特徴を聞いてみてもいい。弱い自分を知るのは勇気がいるが、必ず強いところがある。尖ったところをもっと伸ばすにはどうするかということに、早くから時間を使うといい」と学生にエールを送りました。周りの大人に対しては、「温かい目で見守り、あの手この手で強みを活かしてあげることが、就職活動や、社会に出て幸福感を感じながらやりがいを持って働くということに繋がっていくのではないか」とアドバイスしました。

10年後にどのような人材が必要となるかについて、予測は難しいとしながらも、データを扱えるデジタル人材を挙げ、同時に、「本人の良いところを伸ばすことで10年後にも通用するような能力に昇華することができるのではないか」と分析。IGSが掲げる「人はいつでも変わることができる」「人を多角的に評価する」という考え方には非常に共感するとし、「社会に出ると一筋縄ではいかないことも多いが、子どもの能力を認め、自己肯定感を高めることが、色々なことを乗り越える力になると思う」と締めくくりました。

編集・執筆:株式会社REGION