【教科×探究】実践支援ワークショップin長崎 レポート

2025年9月21日(日)、初の【教科×探究】実践支援ワークショップを長崎で開催いたしました!

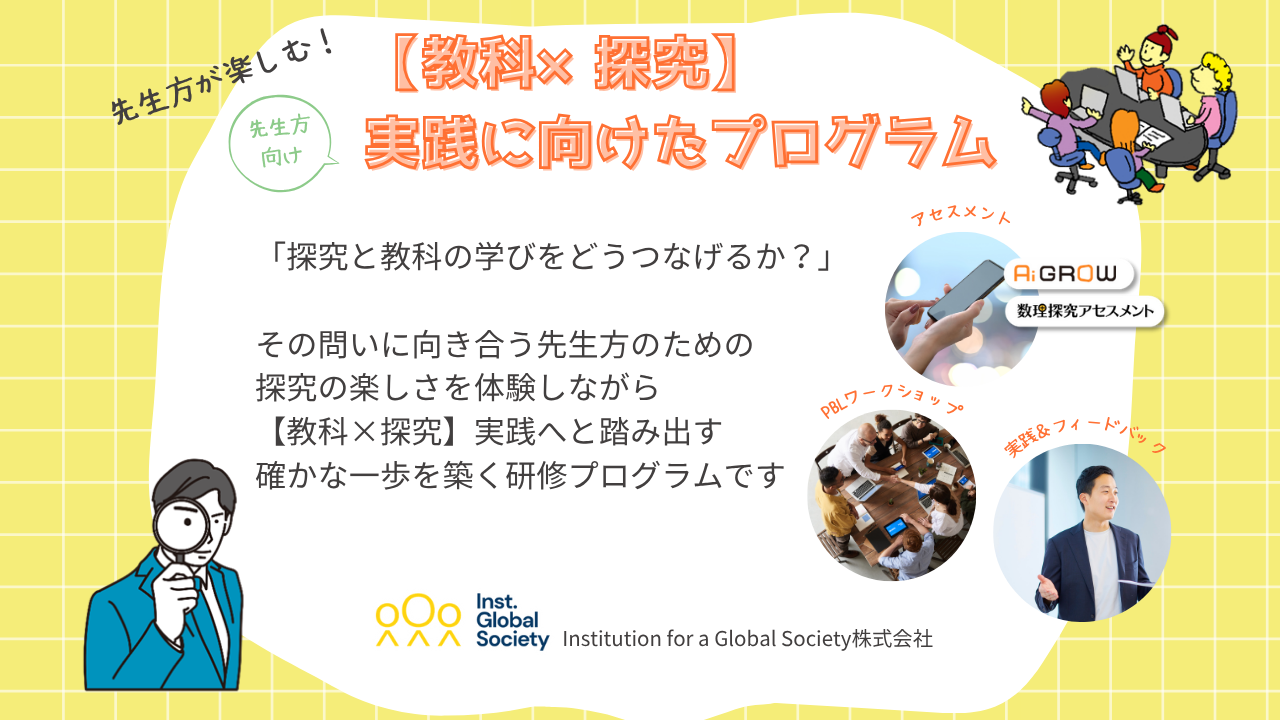

教科の学びを探究へとつなげる実践力を育む本プログラム。事前のアセスメント受検を経て、午前は【教科×探究】の体験、午後はその学びを生かした授業づくりに挑戦。会場には先生方の笑顔と熱気があふれました。

ステップ①探究で育みたい力を「自分ごと」として理解

ワークショップの冒頭では、事前受検したIGSの非認知能力を可視化するアセスメント「Ai GROW」と探究スキルを測るアセスメント「数理探究アセスメント」で測る非認知能力や探究スキルについて整理したうえで「探究を通して育みたい力」を確認しました。

▲探究スキルを定義だけでなく具体的な状況で説明するシート

さらに、これらのスキルやコンピテンシーを自分ごととして理解するため、先生方にとって日常のシーンをいくつか提示。その場面で重要になる力やスキルはなんだろう? ということをグループでディスカッションしました。

▲非認知能力と探究スキルをカードにして並べ、日常のシーンの中でどの力やスキルが重要と考えるかをディスカッション

「メリットデメリットを考える考察力が必要」「保護者の意見も考慮する必要があるから傾聴力も?」そんな対話により、コンピテンシーやスキルが単なる言葉や概念ではなく、普段の生活の中で同時並行的に発揮されている力であるということを再確認。

そのうえで、「自分は今日、この力を意識して挑戦したい」という目標を各自で決め、チーム内でシェア。笑顔やうなずきが広がり「まずは先生方ご自身が探究者として挑戦する」という空気が自然にできあがっていきました。

ステップ②:【教科×探究】を体験

次は、先生方ご自身が【教科×探究】を全力で体験するパート。全教科共通のテーマは私たちにとって身近な社会問題である「プラスチックごみを削減するにはどうしたらよいか」。担当教科に分かれ、中央教育審議会がまとめた答申で示されている各教科の学習過程をベースにしつつも、以下の4つのフェーズは共通として探究に挑戦しました。

①課題やテーマの設定

②情報収集の方法の検討(方法を決定したら生成AIでダミーデータを作成)

③考察

④創造・まとめ

▲例:理科×探究の進め方を説明するシート。各フェーズで行う内容は教科により少しずつ異なる

例えば理科では、身近な弁当容器を題材に「風で飛ばされない形状」を検証、日常の“あるある”から科学的に考える楽しさを味わいました。数学では学校のペットボトルごみの量から日本や世界を推定し、身近なデータを大きなスケールに広げる楽しさを体験。社会では長崎市のごみ分別条例の改善を検討。他自治体を参考にしつつ、請願や署名など未成年でもできる参画の可能性を議論しました。一つのテーマからも多彩なアプローチが生まれ、発表の後にも他教科のグループから「なぜこのテーマにしたのか?」「どんなデータを集めたのか?」などの質問、それに対する教科視点の回答など活発な議論が交わされました。また、「この後は弁当箱のつぶし方を課題として調べてみたい」など、新たな探究へとつながる視点も生まれ、探究の楽しさと、教科を通じて考えることの新しさ、おもしろさを改めて味わう時間となりました。

▲各教科の【教科×探究】発表に真剣に聞き入る先生方

ステップ③:【教科×探究】授業作り

午後はいよいよ、先生方ご自身が「教科×探究」の授業をデザイン。高校1年生向けに2コマの授業を実施するという想定で、午前中の体験で学んだ探究のプロセスや得た気付きを踏まえ各教科ごとに授業プランを考案しました。

同じ「探究×2コマ」でも、発想の広がりは実に多彩。国語では「羅生門」を取り上げ、「生きるための悪は許されるか?」を問いにディベート。現代社会の事例とも結び付けながら、話す・聞く力を育て、説得力のある伝え方をどう評価するかまで検討がなされました。英語では教科書にも登場する寓話「ハチドリのひとしずく」を題材に、登場人物の性格を分析して自分自身との比較へとつなげ、読み解きから自己理解へ広がる探究をデザインしました。

▲ホワイトボードや持参した教科書を囲んで授業作りの議論を交わす先生方

発表後には、他教科の先生からの質問やコメントも活発に飛び交いました。「なぜディベートという形式を選んだのか?」「教科書の中の話が、万引きの動画を拡散することはOKなのか? など、今だから考えなければならないことにつながる作りがとてもおもしろい」「ハチドリの寓話のテーマは、国による文化の違いを考えるきっかけにもなるのでは?」など、新たな気付きとそれに応じた議論により、それぞれの授業がより豊かに膨らんでいきました。

どの案にも午前中の体験で先生方が感じた「探究のおもしろさ」が反映され、質疑応答が白熱して予定していたその後のブラッシュアップの時間がなくなってしまうほどでした。実際に生徒の姿を思い浮かべながら「やってみたい授業プラン」が次々と生み出される様子は圧巻でした。

ワークショップを終えて

参加後のアンケートでは、「とても満足」「満足」と答えた方が大多数という結果に。寄せられたご感想からは、先生方が得た気付きや次につながる意欲が色濃く表れています。

- 「これまで課題設定に悩んでいたが、新たな切り口を知ることができ、チャレンジしたいことが増えました」

- 「他教科の視点や深め方を知ることで、とてもおもしろく、勉強になりました」

- 「探究の過程をそのまま授業に取り入れられると思いました。実際に実践してみたいです!」

- 「社会とのつながりを意識した題材を設定できたことで、生徒にとっても教科がもっと身近になり、楽しさを知ることができるのではないかと感じました」

- 「作った授業は、さっそく実践してみたいです。たくさんの先生と一つの授業について話すのはとても楽しかったです。学校の先生方ともこういう機会をもちたいです」

- 「時間がすぐ過ぎてしまって、話し足りないくらいでした!」

「実際に実践してみたい」「学校の先生方ともこのような機会をもちたい」そんな声が多く寄せられたことは、この取り組みが先生方にとって確かな手応えとなった証だと感じています。何より、ワークショップ全体を通して、先生方が探究や授業作りのおもしろさを全身で楽しんでいる様子が印象的でした。

【教科×探究】の挑戦は、まだ始まったばかりです。

学びと実践のサイクルが、これから各学校へ、そして全国へと広がっていくよう、IGSはこれからも先生方の挑戦を全力でサポートさせていただきたいと考えています。

■編集後記

今回、中心となりご参加いただいたのは、生徒の主体性と学び続ける力を育みつつ、知識の暗記にとどまらない深い理解を実現するために教科探究の可能性を模索している、長崎県内の先生方による有志のグループ。

募集を開始してすぐに「まさに自分たちのグループにぴったり!」とお申し込みいただき、スムーズに開催が決定しました。最終的には離島や鹿児島県からも先生方が集まり、「探究と教科をどうつなげていくか?」という多くの先生方が抱える「正解のない問い」に一丸となって挑戦する熱気あふれる会となりました。

有志グループの中心になり実施までご協力くださった先生も、「前半で【教科×探究】の体験を通してフレームワークを理解できたことで、後半の授業づくりがより具体的に進みました。教科ごとに話し合いながら視点を整理し、他教科の先生からのフィードバックによって新しい発想も生まれました。今回のような取り組みは、教科と探究をつなぐ一つのモデルになると感じています。今後は今回参加できなかったグループ内の他の先生方にも学びを伝え、授業を作り、ブラッシュアップして実践につなげていきたいと考えています」と熱い感想をお寄せくださいました。